Communautés juives

Les Juifs de l’Atlas et du Sud marocain

Mis à jour : mercredi 25 novembre 2015 16:17d’après Daniel J. Schroeter

Aujourd’hui, il reste peu de traces des communautés juives disséminées dans les villages des montagnes du Haut Atlas et dans les ksour du Sud du Maroc. La riche collection photographique de Elias Harrus a capté cette population juive diverse et ancienne, dans ces régions où domine la langue berbère, à peine quelques années avant l'émigration massive, surtout vers Israël, au cours des années 1950 et au début des années 1960. Les quelques juifs qui restèrent dans ces communautés rurales se firent rapidement rares et ont aujourd'hui quasiment disparu, mis a part un très petit nombre d’entre eux, vivant encore dans plusieurs villes du Sud.

Quand les juifs arrivèrent-ils dans ces régions rurales éloignées, souvent situées a quelque distance des grandes cités du Maroc ?

Des juifs ont vécu parmi les Berbères, premiers habitants connus de l'Afrique du Nord, depuis l'Antiquité. Les origines du judaïsme marocain sont enveloppées de mystère et font l'objet de nombreuses légendes. Les juifs d'Oufrane (Ifrane), dans les monts de l'Anti-Atlas, soutiennent que leurs ancêtres arrivèrent plus de deux mille cinq cents ans auparavant, fuyant Jérusalem lors de la conquête babylonienne. Les historiens arabes du Moyen-âge furent les premiers à consigner la tradition selon laquelle des tribus berbères (Amazigh; pluriel Imazighen) se seraient converties au judaïsme plusieurs siècles avant l'arrivée de l'islam, au VIIe siècle de l'ère chrétienne. Des documents historiques attestent l'existence de nombreuses communautés juives dans la vallée du Draâ, dans le Sous, dans le Haut Atlas et sur la bordure saharienne depuis le Moyen âge. Bien que les voyageurs du XIXe siècle et les administrateurs de Protectorat du XXe siècle aient considère ces juifs comme isolés du vaste monde, les diverses cultures des juifs de l'arrière-pays berbère indiquent leurs origines variées : israélite et berbère, arabe et séfarade.

Les juifs au Maroc, de même que dans le reste du monde musulman, étaient définis par la loi islamique comme des dhimmis, littéralement “personnes protégées”. Dans d'autres parties du monde musulman, ce statut était également assigné aux chrétiens et parfois à des membres d'autres religions, qui étaient tenues pour légitimes tout en étant inférieures a l'Islam. Au Maroc, seuls les juifs étaient des dhimmis puisque les autres indigènes restés non musulmans avaient disparu durant le Moyen âge. Ce statut légal signifiait que, en échange de l'acquittement d'une capitation annuelle (appelée djizya) dont tout juif adulte de sexe masculin était redevable et de l'acceptation d'un certain nombre d'inhabilités symbolisant l'infériorité des non musulmans, l'état islamique garantissait la protection des communautés juives ainsi que leur droit a pratiquer leur religion. Cependant, dans la plus grande partie de l'arrière-pays berbère du Maroc, particulièrement dans les monts de l'Atlas et sur les marges du Sahara, le contrôle du gouvernement central était très relâché, si ce n'est entièrement absent. On désignait ordinairement ces régions par le terme de bled al-siba ou “pays de la dissidence”, par opposition au bled al-makhzan ou “pays du gouvernement”.

Le quartier juif, connu sous le nom de mellah, désignait à l'origine un quartier de Fès dans lequel les juifs furent contraints de vivre au XVe siècle; le terme de mellah en vint a signifier, dans tout le Maroc, le quartier juif et, par extension, la communauté juive. Dans certains villages et petites villes berbères le mellah était séparé des quartiers musulmans par un mur et un portail. Mais dans la majorité des cas, le terme désignait simplement une ou plusieurs rues, habitées par dix à vingt familles juives et où se trouvait la synagogue. Très souvent, les maisons des juifs jouxtaient celles des musulmans. En comparaison avec la vie des juifs dans les villes plus grandes, les juifs et les musulmans des régions rurales cohabitaient dans le même espace beaucoup plus étroitement, et pacifiquement la plupart du temps.

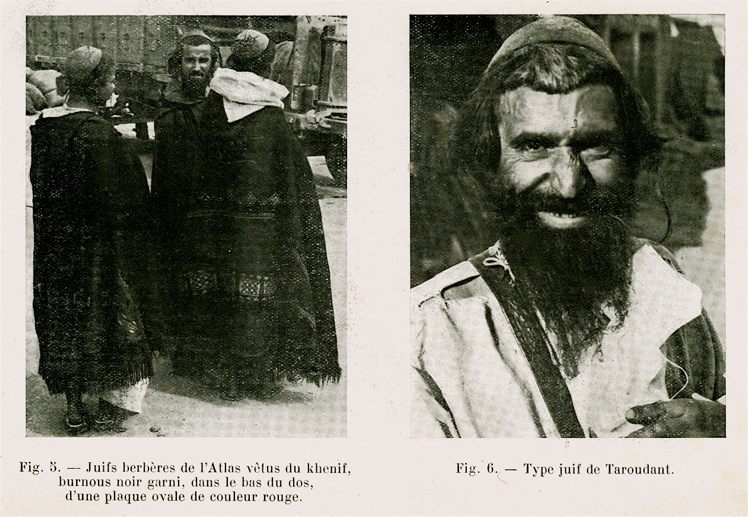

Les juifs étaient intégrés au tissu culturel du Maroc rural, ils avaient des coutumes communes avec leurs voisins musulmans : l'habillement, la nourriture, la vénération de saints hommes et, à l'occasion, de saintes femmes, ainsi que les rythmes et les modes de la vie quotidienne. Les liens sociaux et économiques entre les juifs et les musulmans dans les régions de culture berbère étaient très étroits, bien que chaque groupe ait aussi gardé des traits culturels distincts et des limites religieuses très strictes. Alors que dans toutes ces régions les juifs parlaient berbère, car d'aussi loin que les gens se souviennent, ils parlaient l'arabe vernaculaire (avec des tournures spécifiquement juives) dans la plupart des mellahs, comme leur langue maternelle. Ils écrivaient en judéo-arabe, employant des caractères hébraïques pour transcrire leur parler marocain. Bien que la nourriture consommée par les juifs ressemblait beaucoup à celle des musulmans, leurs lois alimentaires leur interdisaient de consommer des repas préparés dans des maisons non juives. Par ailleurs, ils pouvaient manger des œufs, des olives, du miel, de l'huile ou des produits laitiers chez leurs voisins. Alors que les costumes des juifs et des musulmans paraissaient très semblables, un examen approfondi révélait presque toujours des signes distinctifs chez les juifs, qu'il s'agisse de la couleur du vêtement du dessus ou bien de la sorte de coiffe portée par les femmes et par les hommes. La loi islamique stipulait que les dhimmis devaient porter un vêtement les distinguant des musulmans (et leur interdisait par exemple le port d'un turban), mais dans le pays berbère, les traits distinctifs permettant de reconnaître les juifs relevaient davantage de la coutume que de l'exigence légale.

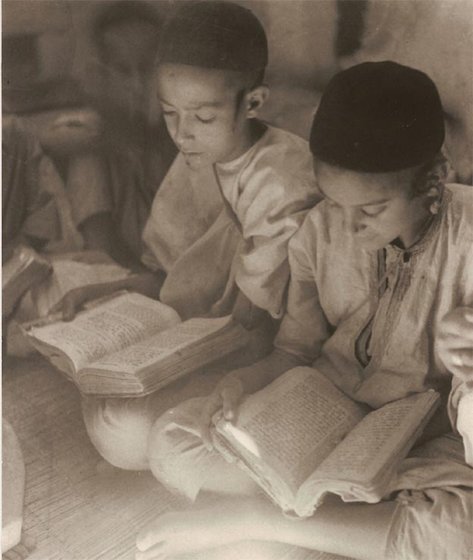

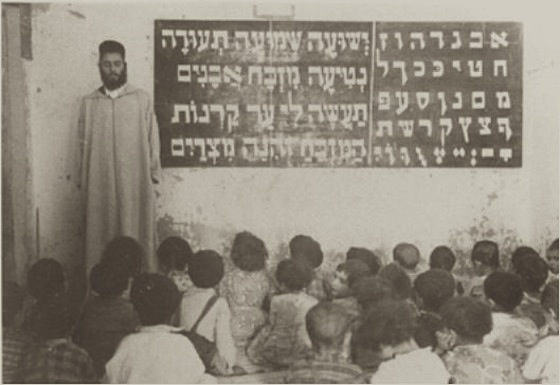

Les pratiques religieuses des juifs de l'Atlas et du Sahara étaient communes à tout le monde juif et spécifiques au Maroc dans son ensemble. De même que n'importe qu’ailleurs dans le monde juif, l'étude des textes sacrés était au centre de l'éducation juive, qui commençait avec la mémorisation par cœur de la Torah par les jeunes garçons. Traits communs à toutes les communautés à travers le Maroc, les études cabalistiques, la vénération du Zohar et les pèlerinages annuels (hilloulot) sur les tombes des saints hommes (tsaddiqim) faisaient intégralement partie de la vie religieuse du judaïsme local. Les juifs des régions du Sud avaient le même corpus de poésie liturgique que les juifs des autres régions du Maroc, et aussi leurs propres poètes locaux (payytanim). Tandis que leurs rites et leurs pratiques, scandant les cycles journaliers, hebdomadaires et annuels, différenciaient les juifs de leurs voisins musulmans, les deux communautés s'accommodaient remarquablement du calendrier religieux de l'une et de l'autre, modifiant les modes de leurs rapports à la fois par nécessité et par compréhension mutuelle. Les souks avaient rarement lieu le samedi dans les régions habitées par des juifs : les musulmans avaient adapté leur semaine au jour de repos juif. L'époque de l’anmuggar (terme berbère désignant la saison des récoltes), combinant la foire et le pèlerinage sur la tombe des personnalités révérées, donnait aux juifs l'occasion de faire commerce et de vendre des biens aux pèlerins musulmans, tandis que les musulmans fournissaient de la nourriture et des provisions aux juifs qui fréquentaient les nombreuses hilloulot dans les sanctuaires des saints.

Le dicton, le juif dans le souk, c'est comme le levain dans le pain, a encore cours parmi les habitants du Maroc rural. Les colporteurs juifs, montés sur des ânes ou sur des mules, se rencontraient partout dans l'arrière-pays berbère. Lors du souk hebdomadaire, les artisans juifs itinérants étaient spécialisés dans la réparation d'objets que leur apportaient les musulmans. Les selliers et cordonniers juifs accomplissaient des taches indispensables à la population rurale et, de son côté, le négociant juif contribuait à relier ville et campagne. Mais aucun métier sans doute ne fut autant propre aux juifs que l'orfèvrerie, au point que le terme berbère iskaken (bijoutiers) était synonyme du terme “juifs” dans quelques régions de langue tashelhit (un dialecte berbère), en particulier dans le Haut Atlas. Dans certaines communautés, telles que Tahala dans le Sous, la moitié des hommes juifs étaient orfèvres. La fondation où l'existence même des communautés juives était souvent directement liée aux spécialités professionnelles des juifs, surtout en tant que négociants. Les juifs des monts de l'Anti-Atlas et de la marge nord du désert du Sahara (Akka, Oufrane et Illigh) étaient actifs dans le commerce transsaharien. On trouvait des communautés juives jusqu'à la bordure du Sahara, comme le mellah de Mhamid El-Ghozlane. Quelques individus, tels que le rabbin Mordekhae Abisror d'Akka, qui servit de guide à Charles de Foucauld durant son voyage de 1883, s'aventurèrent jusqu'à Tombouctou.

Au début du protectorat, en 1912, la communauté traversa une période de transition, mais le Protectorat français accéléra le rythme du changement. Les grandes villes en développement attirèrent les pauvres, et les juifs furent au nombre de ceux qui, désirant améliorer leur vie, cherchèrent un gagne-pain dans les régions urbaines. Outre les grandes cités marocaines, les Français développèrent aussi des centres administratifs, tels que Beni Mellal, où naquit Elias Harrus, qui devinrent des villes importantes dans lesquelles des juifs des régions berbères s'établirent et prospérèrent. Ceux qui restèrent dans les petits mellahs des campagnes furent aussi touchés par la modernité. Les juifs des villages berbères furent souvent les agents de la modernisation, les hommes apportant des marchandises modernes sur le marché tandis que les femmes introduisaient dans les villages la technologie moderne, comme la machine à coudre Singer.

Les plus importants agents du changement dans les communautés juives furent peut-être les énergiques directeurs des écoles de l'Alliance israélite universelle (AIU). Cette organisation philanthropique juive fut fondée à Paris en 1860; elle se fixait pour but d'améliorer les conditions de vie des juifs à travers le monde. Le moyen principal employé pour y parvenir fut l'établissement d'un réseau scolaire, surtout dans le monde méditerranéen. Bien que juive, cette organisation s'appliqua à procurer aux coreligionnaires les plus pauvres une éducation laïque calquée sur le système éducatif français de l’époque. Le Maroc, pays du bassin méditerranéen où vivait le plus grand nombre de juifs, devint l’espace d'intervention de l'Alliance. La première école de l'organisation fut établie e Tétouan, en 1862. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, et avant le début de la période française, les écoles de l'Alliance s'étaient bien implantées au sein des villes marocaines les plus importantes, formant une nouvelle élite de juifs d'éducation française.

L'établissement du Protectorat français, en 1912, fournit à l'AIU l'occasion de déployer considérablement ses activités au Maroc. Les nouvelles écoles furent fondées dans le sillage de la pacification. Ce n'est qu'au cours des années 1930 que des écoles de l'Alliance furent créées dans le Haut Atlas et dans les régions du Sud, la première d'entre elles en 1932, dans la ville de Demnate; Elias Harrus dirigea cette école de 1940 à 1946. Les efforts pour étendre le réseau scolaire vers le Sud, dans ce que l'Alliance, conformément à la terminologie française, nommait le bled “la campagne” (terme issu de l'arabe marocain et faisant référence à la région ou à la localité d'où l'on était originaire), se trouvèrent suspendus durant la Seconde Guerre mondiale, mais reprirent vers la fin des années 1940. Les juifs, qui étaient demeurés dans l'arrière-pays berbère, et que leurs coreligionnaires des villes percevaient comme restés hors d'atteinte de la modernité, firent l'objet d'efforts redoublés de la part de l'Alliance, aidée financièrement depuis la guerre par l'organisation philanthropique juive American Joint Distribution Committee. Confiante en une vision du progrès qui prévoyait d'inculquer l'éducation moderne et l'alphabétisation aux filles autant qu'aux garçons, la suppression du mariage des enfants et l'européanisation de l'habillement et même des noms, l'Alliance espérait créer une nouvelle génération de juifs marocains qui amélioreraient le niveau de vie de leurs communautés et seraient préparés à évoluer dans un monde plus vaste. Les nouvelles écoles, à Arghen Goundafi, Akka, Illigh, Tinerhir et ailleurs, qui ouvrirent leurs portes dans les années 1950, anticipèrent le fait que de nombreux juifs allaient quitter le Maroc. Moins d'une décennie après que ces écoles eurent ouvert leurs portes, ces communautés pluricentenaires avaient pratiquement disparu en raison de l'émigration.

Extrait de : Texte de Tinerhir du Todgha. Paris 1970,

Supplément au tome XII des Comptes rendus du G.L.E.C.S.

Les Juifs berbérophones des pays chleuh et tamazight avaient, avec leurs dialectes vivants et un folklore qui n'a rien à envier à celui de leurs voisins musulmans, une littérature orale traditionnelle et religieuse dont il ne subsiste malheureusement que les quelques vestiges. Dans les vallées de l'Atlas, dans le Souss et aux confins sahariens, ils constituaient naguère de petites communautés groupées dans des mellahs et établies là depuis des siècles sinon un ou deux millénaires. Aujourd'hui, on n'en trouve guère de trace; depuis l'indépendance du Maroc, ils ont immigré en bloc en Israël.

Il importe de savoir que le berbère a été l’une des langues vernaculaires des communautés juives vivant dans la montagne marocaine et le Sud du pays. La plupart d’entre elles étaient bilingues (berbéro-arabophones); d’autres semblent avoir été exclusivement berbérophones, comme à Tifnout; de cette dernière catégorie, on connaît quelques individus isolés, immigrés en Israël et repérés à Ashkelon.

Sur la distribution géographique des communautés juives du Maroc, notamment dans l’Atlas et le Sud marocain, et sur les migrations internes de leurs populations, sur les Juifs du Dadès et les autres communautés berbérophones, voir H. Zafrani, Vie intellectuelle juive du Maroc, Pensée juridique et Droit appliqué dans leurs rapports avec les structures socio-économiques et la vie religieuse…, thèse de doctorat; et, du même auteur, Pédagogie juive en Terre d’Islam, Paris, 1969.

Dans la vallée du Todgha (Tinerhir), dans la région de Tiznit (Wijjan, Assaka), de Ouarzazate (Imini), à Oufran de l’Anti-Atlas, à Illigh et ailleurs, non seulement le berbère était un parler juif de communication dans le milieu familial, social et économique et dans les contacts avec les autres groupes ethniques et confessionnels, mais il constituait aussi, à côté de l’hébreu, la langue de culture et de l’enseignement traditionnel qui l’utilisait pour l’explication et la traduction des textes sacrés comme le judéo-arabe ou le vieux castillan dans les communautés de langue arabe d’origine hispanique; certaines prières, les bénédictions de la Torah entre autres, étaient dites uniquement en berbère.

Une documentation écrite et sonore sur le folklore et la vie intellectuelle de ces communautés berbérophones a été réunie : quelques textes bibliques dans leur version hébraïque et berbère, cantiques liturgiques et chants de fêtes qui marquent les grands moments de l’existence juive (circoncision, bar-mitsva, mariage, etc.) et notamment la Haggada de Pesah, la pièce la plus importante et la plus précieuse qui présente un intérêt capital pour la connaissance des traditions linguistiques et culturelles d’un monde trop peu exploré quand il en était encore temps, appartenant à une diaspora longtemps ignorée et désormais irrévocablement disparue.

Pierre tombale, Juifs de l'Anti-Atlas occidental. Traduction : «Pierre tombale de l'honorable femme Hanina, fille de Isaac le Séfarade. Elle mourut sainte le vendredi 30 du mois de Sivan en l'an 5635 (1875), ... Puisse son âme...»

Source : Bourily 1932

Ce dernier document est la version intégrale en berbère de la composition liturgique que les Juifs récitaient au cours de la veillée pascale et dont le thème fondamental est l’histoire de la sortie d’Égypte, accompagnée du hallel (groupe des psaumes CXIII à CXVIII qui entrent dans la liturgie des grandes fêtes et de certains jours solennisés). C’est une traduction traditionnelle, comme il en existe en judéo-arabe ou en ancien castillan, du texte hébraïque par rapport auquel elle présente néanmoins des variantes et des nuances d’interprétation. Le texte en a été transcrit à Tinerhir, à une date récente (vers 1959), en caractères hébraïques carrés munis de voyelles (on ne connaît, à ce jour, aucun autre manuscrit transcrivant un texte berbère en caractères hébraïques).

La langue de cette Haggada s’apparente au tamazight, ensemble des parlers des Berbères; elle est néanmoins caractérisée par des traits composites qui en rendent difficile une localisation précise; elle suppose l’existence d’une langue littéraire qui n’est pas le parler d’un groupe donné, ni d’une époque déterminée.

Le système d'éducation israélite a connu des formes d'éducation traditionnelles et plus modernes avec les écoles de l'Alliance Israélite Universelle, ainsi que des approches pédagogiques qui ont modifié le rapport à la tradition et sa place dans le registre des connaissances.

L'éducation traditionnelle était une prérogative des hommes, bien que les femmes puissent accéder à la lecture des prières. Le système d'éducation traditionnel qui portait sur la transmission du patrimoine juif dans le cadre de la famille restreinte et élargie à l'apprentissage de base, se faisait par l'imitation des parents. La participation aux activités de la synagogue faisait souvent office d'école, une école aux moyens limités. Il y avait peu de matériel scolaire (planches-tableaux, bibles, feuilles de papier et plumes en roseau).

Les maîtres étaient payés par les parents ou la communauté, qui n'exerçaient pas sur eux de contrôle administratif ou pédagogique. L'école rassemblait le plus souvent des enfants d'âge différent, qui y entraient généralement entre 3 et 6 ans. L'acquisition d'aptitudes à la lecture de l'hébreu était privilégiée, ainsi que le chant des cantiques, la mémorisation des textes sacrés et leur interprétation à partir de traductions dans les langues locales dont le judéo-arabe ou le judéo-berbère.

L'apprentissage de l'écriture se réalisait plus tardivement avec l'usage de la cursive andalouse pour les textes profanes ou de la calligraphie rashi pour les textes sacrés et les documents littéraires.

Pour assurer la discipline, le maître, à qui l'enfant devait évidemment un grand respect, pouvait recourir à des châtiments corporels dont l'intensité dépendait de la faute :

- la tachmila comprenait des coups de fouets sur la plante des pieds;

- la falaka : les chevilles étaient attachées pour recevoir 39 coups de fouet;

- la karma : une pièce de bois entravait les chevilles pour le punir l’élève de l'école buissonnière.

Les élèves finissaient leur apprentissage à l'école après leur bar-mitsva. Ceux qui désiraient acquérir une formation plus poussée et obtenir le statut de talmidéi-hakhamim ou lettrés, devaient fréquenter les yeshivot fondées par des particuliers ou par la communauté.

Le professeur, un rabbin estimé, mieux payé que le maître, pouvait cumuler les fonctions de prédicateur, de scribe et d'abatteur rituel. Le programme d'étude comprenait, d'une part, l'explication de la Loi (din) qui entendait la pratique des mitsvot et, d'autre part, le développement des aptitudes intellectuelles par la discussion des textes talmudiques (pilpoul) et de leurs commentateurs ou des codes juridiques comme le Choulhan Aroukh de Yossef Caro. Le choix des traités talmudiques dépendait des professeurs. Les piyoutim étaient aussi enseignés dans des confréries par des maîtres reconnus. L'obtention du statut de rabbin était le résultat de l'ordination de l'élève par le maître (semikhah) qui apposait ses mains sur la tête de son élève et le bénissait.

On formait aussi les étudiants aux lois et aux pratiques de l'abattage rituel. Les études se poursuivaient de façon plus informelle à l'occasion des prédications, des visites de rabbins ou de l'étude nocturne de la Torah, du Zohar et des écrits éthiques (mousar).

L'éducation traditionnelle fut bousculée par les écoles de l'Alliance Israélite Universelle, dont la première vit le jour en 1862 à Tétouan. Elles initièrent ainsi les garçons comme les filles aux matières juives et profanes, négligées par l'enseignement traditionnel et permirent l'apprentissage de nouvelles professions. Issue de la philosophie des Lumières, qui considérait l'éducation comme le principal moyen d'émancipation, l'AIU se trouva bien souvent en opposition avec les autorités juives locales. Assumant le même discours que le colonisateur, elles contribuèrent malheureusement à distendre les liens qui existaient entre les juifs et les musulmans. Plusieurs communautés juives s'opposèrent d'ailleurs à la création des écoles de l'AIU.

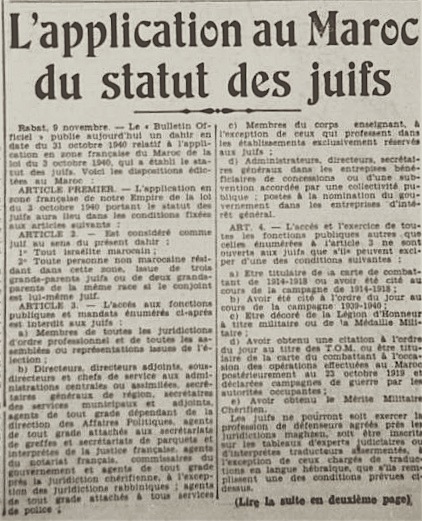

Les mesures antisémites

Source : www.edulyautey.org/~marocomb/articles

En août 1941, les israélites nouvellement installés dans les quartiers européens des villes marocaines depuis 1939, sont contraints, en théorie, de quitter les lieux . En 1937, à Casablanca, une décision du pacha, leur avait déjà interdit la nouvelle médina, ils n'ont pas eu d'autre choix que de s'entasser dans le mellah de l'ancienne médina ou de quitter la ville.

Ces mesures discriminatoires frappent aussi les enfants israélites. Abraham Serfaty, alors sur les bancs du Lycée Lyautey de Casablanca, racontera plus tard : « s'il n'y eut pas d'arrestations, nous eûmes cependant droit aux interdits et exclusions. Ainsi ma soeur dut-elle quitter le Lycée, le numerus clausus qui la frappait m'ayant en revanche épargné. »

Le soir, certains professeurs bravent ces mesures iniques et assurent des cours clandestins à ces jeunes victimes de l'antisémitisme ! Il faudra attendre 1943 pour que tous les élèves juifs retrouvent les bancs de leur classe et leurs camarades.

Enfin, quelques centaines de juifs français et étrangers, d'Europe centrale essentiellement, sont internés dans des « camps de séjour surveillé », véritables camps de travail, répartis sur le territoire marocain, comme à El Jadida, Ain Leuh, Beni Mellal, Bou Arfa, Tadla, Mrirt, Tazmamart, Agdz, et Ghbila. Ils y côtoient d'autres détenus français et marocains, des socialistes, des communistes et des francs-maçons.

Néanmoins, ces internements ne concernent pas les juifs marocains et ne présentent pas de caractères systématique et massif pour les autres. Aucun juif dans le royaume chérifien n'est déporté dans les camps de concentration et d'extermination nazis en Europe, échappant ainsi au plus terrible génocide de l'Histoire qui entraîne la mort de plus de 5 millions de juifs. Si les israélites du Maroc ont ainsi pu éviter le sort dramatique de leurs coreligionnaires d'Europe, ils le doivent en grande partie à la protection du Sultan Sidi Mohammed ben Youssef et aux aménagements de la politique antisémite, qu'ont dû lui concéder les autorités du Protectorat, fidèles à Vichy. Vichy, dont l'autorité s'efface progressivement au Maroc après le débarquement des Américains, en novembre 1942, et avec elle toutes les mesures discriminatoires à l'encontre des juifs.

Près de 250.000 juifs marocains ont donc globalement traversé les années 1940-1942 « à l'abri de toute persécution, la majorité d'entre eux ignorant l'existence de camps de travail forcé qui étaient mis en place au Maroc par le Régime de Vichy. (...) Les juifs marocains avaient subi un certain nombre de mesures comme l'inventaire des biens, mais ils n'ont jamais été inquiétés grâce à la protection salvatrice de feu SM Mohammed V, alors que des juifs français et étrangers avaient été incarcérés en secret par les autorités du Protectorat. » (Serge Berdugo, secrétaire général du Conseil des communautés israélites du Maroc, lors du 60e anniversaire de la Shoah, le 30 janvier 2005).